初めてでもわかる!法定調書合計表の作り方と最新注意事項

法定調書合計表は、毎年1月末までに提出しなければならない書類ですが、実務では「何を」「どこまで」まとめるのか、意外と曖昧になりがちな業務です。

提出書類の漏れや記載ミスが発生すると、後々の修正や追加対応に手間がかかるため、正確な作成が求められます。

今回は、最新の改正点や作成のポイント、e-Tax活用のコツまで、実務に役立つ内容を分かりやすく整理しました。

法定調書合計表とは

法定調書合計表は、提出する法定調書の「総まとめ」の役割を果たす帳票です。

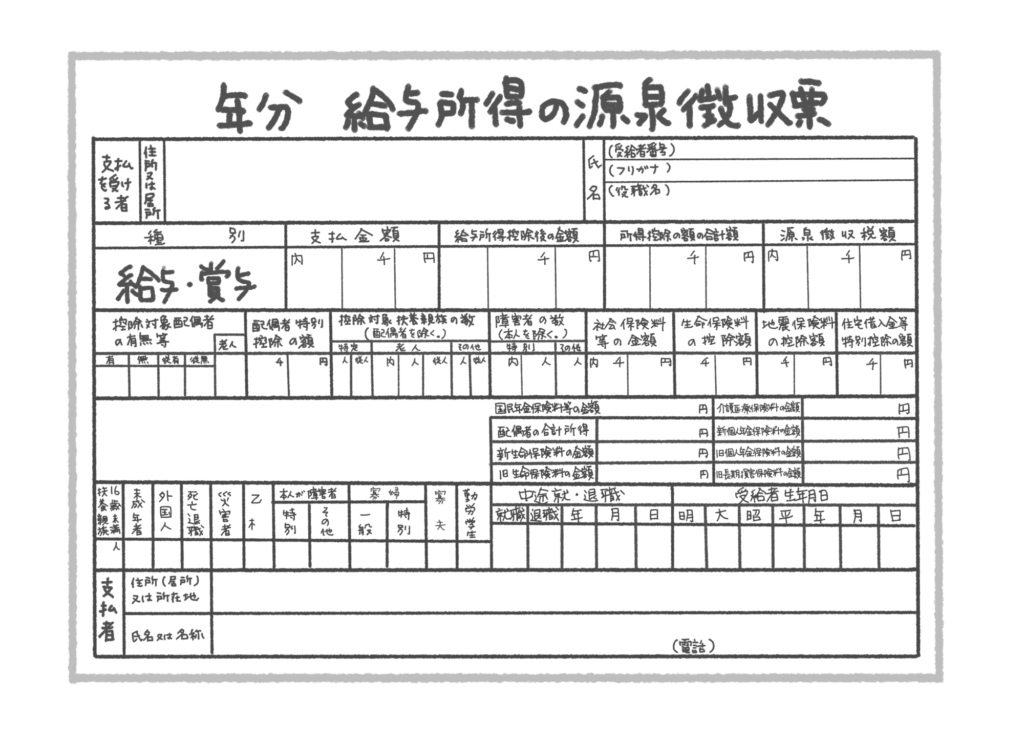

この表は、給与所得の源泉徴収票や退職所得の源泉徴収票、報酬・料金の支払調書など、複数の調書を税務署に提出する際に必ず一緒に提出しなければなりません。

ポイントは、提出義務者が調書を提出する場合、必ずこの合計表を添付する必要があること。

もし合計表が未提出だった場合、調書が提出されていないものとして扱われることもありますので注意が必要です。

また、各調書の種類ごとに区分して集計し、支払金額の総額や源泉徴収税額の総額を記載します。

合計表は、書面でも提出可能ですが、一定枚数以上の場合はe-Tax等での提出が義務付けられることがあるため、枚数管理も忘れてはならないポイントです。

提出期限と提出先の整理

法定調書合計表の提出期限は、原則として毎年1月31日です。

例えば、令和6年分の法定調書は、令和7年1月31日(金)までに提出しなければなりませんでした。

この期限は厳守ですので、年末調整の業務が終わり次第、早めに準備を進めることが重要です。

提出先は、法定調書合計表と法定調書は税務署に提出します。

一方、給与支払報告書は市区町村へ提出するため、宛先を間違えないようにしましょう。

特に支店や営業所が複数ある場合は、支店単位での集計や本店一括提出の可否の確認が必要です。

また、一部の税務署では「業務センター」への郵送が求められる場合があり、宛先を間違えると提出遅延と見なされることもあるため、提出先の確認も怠ってはいけません。

電子提出の場合は、e-Tax利用の事前準備(利用者識別番号の取得など)も忘れずに行いましょう。

e-Tax・クラウド等の提出義務と注意点

令和6年分からは、前々年の提出枚数が100枚以上の法定調書について、e-Tax等での電子提出が義務化されています。

特に給与所得の源泉徴収票や報酬の支払調書など、提出枚数が多い事業者は、紙での提出は原則認められません。

電子提出には、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、クラウドシステム、光ディスク(CD・DVD)などの方法があり、それぞれ事前の申請やシステム準備が必要です。

特にクラウド提出の場合は、認定されたクラウドサービスを利用し、税務署長のアクセス権限を付したうえで、利用開始届を提出する必要があります。

注意したいのは、令和9年からは電子提出義務の基準が30枚に引き下げられる点です。

つまり令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった場合にはe-Tax等により提出しなければならなくなります。

これにより、ほとんどの事業者がe-Tax等での提出を迫られることになるため、今のうちから電子提出に慣れておくことを強くおすすめします。

慣れないうちはトラブルが起きやすいので、余裕をもったスケジュール管理が肝心です。

提出書類の範囲

法定調書合計表に添付する法定調書はすべてではなく、一定の提出範囲のものを提出します。

たとえば、給与所得の源泉徴収票については年末調整をした法人の役員の場合、給与等の支払金額が150万円を超えるものを添付します。

ここでよくあるミスは、提出対象外の調書まで合計表に含めてしまうこと。

各支払調書についても提出範囲を正確に確認し、対象となる調書のみ集計しましょう。

また、年末調整をしていない従業員や退職者分も提出が必要なケースがあるため、社内のデータをしっかりチェックすることが求められます。

退職所得の源泉徴収票に関する最新の一括提出ルール

退職所得の源泉徴収票について、令和7年度の改正により、提出義務が「役員のみ」から「全従業員」に拡大されました。

これにより、令和8年1月以降に支払われる退職手当については、従業員分も所轄税務署と市区町村への提出が必須になります。

退職後1か月以内に提出するのが原則ですが、税務署への提出分については例外として「その年に退職した受給者分をまとめて、翌年1月31日までに一括提出すること」が可能です。

この運用は、役員だけでなく、従業員にも適用されるようになりました。

ただし、一括提出の対象となるのは、「その年に退職した受給者に係る退職手当」に限ります。

例えば、前年(X年)に未払いだった退職金が翌年(X+1年)に支払われた場合は、その源泉徴収票はX+1年1月31日までにまとめて提出しなければなりません。

令和7年と令和8年では退職所得の源泉徴収票の提出対象者が変わりますので注意しましょう。

まとめ

法定調書合計表は、実務において提出忘れが起こる可能性があり、提出遅延などに罰則などもある、注意が必要な書類です。

最新のe-Tax等での提出義務や退職所得に関するルール改正をしっかり押さえ、早めの準備と集計を行うことで、スムーズに提出できるようになります。

e-Taxの活用や社内データの管理体制を整えることが、これからの実務において安心につながりますのでご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。