二次相続の落とし穴と賢い節税のための5つのチェックポイント

「相続税の対策は澄ませたから、これでひと安心」と思っていませんか?

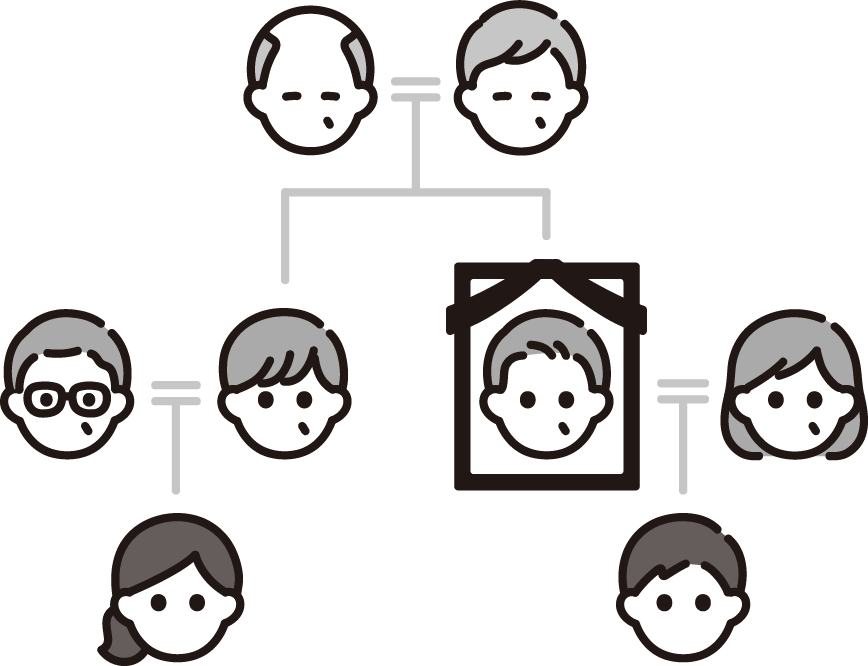

実は、最初の相続(一次相続)よりも見落とされがちで、思わぬ税負担を招くのが二次相続です。

一次相続の分割や節税策が、将来の二次相続で不利に働くことも多く、長期的な視点での対策が不可欠です。

今回は実務上の注意点を踏まえ、二次相続対策のポイントを解説します。

目次

一次相続の分け方が二次相続に大きく影響

一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると「配偶者の税額軽減」により相続税が大幅に減るため、一見合理的に見えます。

しかし、配偶者が取得した財産は将来の二次相続の対象となり、その際は「配偶者の税額軽減」が使えません。

特に、もともと一定額の財産を持っている配偶者に財産を集中させると二次相続で課税対象額が大きくなり、累進税率の影響で税負担が跳ね上がるケースが多いです。

【具体例】

遺産評価額1億円、相続人が配偶者(固有財産0円)と子2人の場合

- 一次相続で全てを配偶者が相続:相続税0万円

- 二次相続時の相続税:約770万円

- 合計:約770万円

しかし、一次相続と二次相続のバランスを考慮した分割を行うと、総額で約370万円まで節税可能です(約400万円の差額)。

配偶者の生活資金の手当てなども考慮が必要なため相続税を最優先にした分割はお勧めしませんが、分割割合によってトータルの納税額が変わるということは念頭に置いておきましょう。

一次相続時には、将来の二次相続まで見越した分割配分を検討し、子どもにもある程度の財産を分けておくことが、家族全体の税負担を抑えるポイントです。

相続人の数で基礎控除額が減少する

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

一次相続では配偶者と子どもが相続人となるため控除額が大きくなりますが、二次相続では配偶者がいなくなり、子どもだけが相続人となるため控除額が減少します。

【例】

- 一次相続(配偶者+子2人):3,000万円+600万円×3人=4,800万円

- 二次相続(子2人のみ):3,000万円+600万円×2人=4,200万円

控除額が減る分、同じ財産額でも二次相続のほうが課税対象が増え、税負担が重くなります。

一次相続と二次相続の税額の早見表を見ると、遺産総額6,000万円の場合、一次相続では60万円の税額が、二次相続では180万円と3倍になることがわかります。

法定相続割合の変化

一次相続と二次相続では「相続人の構成」が変わることにも注意が必要です。

一次相続では通常「配偶者+子ども」が相続人となりますが、二次相続では配偶者が亡くなっており、子どもだけが相続人となります。

これにより、法定相続人の人数が減ることで、1人あたりの法定相続割合が増えます。

つまり、例えば一次相続では子ども2人+配偶者の3人で相続する場合、子どもはそれぞれ1/4の割合で済みますが、二次相続では子ども2人で1/2ずつとなり、それぞれの取得割合が増える=課税対象も増えるという構図です。

相続税は法定相続割合で遺産を分割したと仮定して相続税の総額を計算しますので、法定相続割合が増えることは相続税の負担を重くする大きな要因になり得ます。

不動産の分割と小規模宅地等の特例の活用

不動産は評価額が高く分割しづらい資産です。

不動産の評価をする際に適用できる「小規模宅地等の特例」は、居住用宅地などの評価額を最大80%減額できる強力な節税策ですが、二次相続時に子どもがその自宅に住んでいない場合など、要件を満たさないと特例が使えず課税評価額が高くなります。

一次相続でしか小規模宅地の特例を適用できない場合は一次相続で財産を子供にある程度分割しておいた方がトータルの相続税が低くなるケースもあります。

その宅地が一次相続でも二次相続でも小規模宅地の特例を適用できるか事前に確認することがポイントです。

生命保険の活用と専門家の関与

生命保険の効果的な活用

生命保険は「法定相続人×500万円」まで非課税枠があり、特定の相続人に現金を残す手段として有効です。

例えば、法定相続人が配偶者1人と子2人の合計3人の場合、1,500万円まで非課税となります。

生命保険活用のポイント:

- 受取人の指定を適切に行う

- 納税資金・遺留分対策として活用する

専門家の関与と最新制度の活用

相続税は非常に複雑で、特に不動産や非上場株式の評価、各種特例など専門的な知識が必要です。

一次相続時の判断が二次相続の税負担や家族関係に大きく影響するため、相続税申告の実績が豊富な専門税理士に相談することが、適切な分割や節税対策のカギとなります。

専門家に相談する際のポイント:

- 二次相続まで見据えた総合的な提案ができる専門家を選ぶ

- 一次相続手続き終了後すぐに二次相続対策を開始する

- 定期的に対策の見直しを行う

まとめ

二次相続対策の要点は、「一次相続だけで満足せず、二次相続まで見据えた長期的な相続戦略」にあります。

分割方法や控除額の変化、不動産の取扱いなどを考慮し、家族全体の税負担や生活費の確保のバランスをとることがトラブル回避のポイントとなります。

特に相続税が大幅に増加する二次相続に備え、今からできる対策を専門家とともに検討しましょう。

相続対策は早ければ早いほどできることが増えます。

一次相続手続き終了後すぐに二次相続対策を始めることが、効果的な相続税対策のタイミングです。

二次相続へのご相談も含めて相続税の初回相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※本記事は2025年5月時点の情報に基づいています。

税制改正により内容が変更される場合がありますので、具体的な対策については専門家にご相談ください。

“二次相続の落とし穴と賢い節税のための5つのチェックポイント” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。