経理担当者、必見!課税・非課税・免税・対象外、あなたはいくつ見分けられる?

消費税の申告や経理処理を行う中で、「この取引、課税?非課税?いや免税?…それとも不課税?」と迷った経験はありませんか?

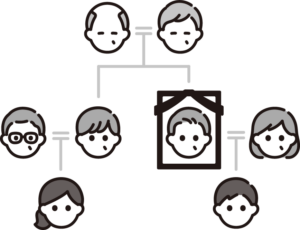

消費税には、「課税取引」「非課税取引」「免税取引」「不課税取引」という4つの区分があり、それぞれに異なるルールと処理方法があります。

今回は、それぞれの区分の意味や違いを、具体例を交えてやさしく解説。

つまずきやすいポイントも整理して、実務ですぐに使える知識をお届けします!

目次

課税取引とは?日常的な取引に潜む「課税」の意味

まず基本となるのが「課税取引」です。

これは文字通り「消費税が課される取引」で、以下の4つの要件を満たす必要があります。

- 国内で行われること

- 事業者によって事業として行われること

- 対価を得て行われること

- 資産の譲渡・貸付け・役務の提供であること

たとえば、飲食店が料理を提供する、会社が商品を販売する、建設業者が工事を請け負うなど、日常的なビジネス活動のほとんどが課税取引です。

「え、じゃあ売上は全部課税なの?」と思いきや、これが意外とそうでもないのです。課税取引に見えて、実は非課税だったり免税だったりするケースも多いので、しっかり区分する必要があります。

なお、現在、課税取引は「標準税率10%」「軽減税率8%」のどちらかが適用されます。飲食料品(酒類・外食を除く)などには軽減税率が使われるため、請求書やレシートで税率を間違えないよう注意が必要です。

非課税取引とは?“消費税かからないけど課税対象”のややこしさ

「非課税取引」とは、課税取引の要件を満たしてはいるけれど、政策的な配慮などにより“消費税をかけない”こととされている取引です。

代表的なものは以下の通りです。

- 土地の譲渡・貸付け(借地権なども含む)

- ひと月以上の住宅の貸付

- 金融取引(預金利子、保険料、株の売買など)

- 社会保険診療や介護サービス

- 学校の授業料や入学金など教育関連

たとえば、不動産会社が土地を売った場合、その売上は非課税。

売上自体は上がっていても、消費税は課されません。

ここが「売上=課税」じゃない理由です。

注意点として、非課税取引に関連する経費(仕入れ等)には基本的に仕入税額控除が使えない、というデメリットがあります。

例えば土地を売るためにかかった広告費や仲介手数料など、課税仕入れがあっても、それにかかった消費税は控除できないのです。

消費税の申告方式を一括比例配分方式とすることで一部控除することもできますが今回は割愛します。

「売上に消費税はかからないけど、仕入税額控除もできない」—これが非課税取引の大きな特徴です。

免税取引とは?輸出取引で消費税がゼロになる理由

「免税取引」は、課税取引の一種でありながら“0%の消費税を課す”という特殊なケース、特に有名なのが「輸出取引」です。

日本の消費税は国内で消費されるモノやサービスに課税される仕組み。

逆にいえば、外国へ輸出する商品は「日本国内で消費されない」ため、税をかける理由がないのです。

たとえば、製造業者が製品を海外の企業に輸出した場合、その売上は免税扱い。

消費税は「0%」となり、なおかつその製造にかかった仕入税額(材料や原材料などの消費税)はきちんと控除されるという非常に優遇された仕組みです。

この免税制度には要件もあります。

例えば、「輸出許可証」などの証拠書類が必要だったり、輸出が確実に行われたことを証明する必要があります。

免税=ただの非課税とは違い、「課税対象だけどゼロ」と覚えると、混乱しづらくなります。

不課税取引とは?そもそも「消費税の世界」の外にいる取引たち

最後に「不課税取引」ですが、これは“そもそも消費税のルールそのものが適用されない”取引です。

たとえば、以下のようなものがあります。

- 給与や賞与の支払い

- 株主への配当

- 保険金や損害賠償金の受け取り

- 寄附金や贈与

これらは「事業としての資産の譲渡・貸付け・役務の提供」ではないため、消費税の課税対象から外れています。

たとえば会社が従業員に給料を払ったり、保険会社から保険金を受け取ったりする場面では、消費税はまったく登場しません。

消費税の「課税・非課税・免税」といった区分の枠組みにも入らない、“外の世界”と考えてください。

実務では「この取引は消費税の対象外だ」と判断できるかどうかがポイントになります。

不課税であるものをうっかり課税と混同すると、申告漏れや過剰納税のリスクもあるため、注意が必要です。

実務で迷いやすいケーススタディ&チェックポイント集

実務では、「一見すると課税だけど、実は非課税だった」「免税取引だったのに控除し忘れていた」など、ちょっとした判断ミスが命取りになることも。

以下のようなケースは特に注意が必要です。

- マンションの一室を貸している → 居住用か事業用かで課税・非課税が分かれる

- コンサル業で海外法人にサービス提供 → 国内での役務提供かどうかで免税の扱いが変わる

- 自治体から収用に伴う補償金を受けた → 補償金の性質により不課税か課税対象かが分かれる

こうしたケースを判断するためには、「対価性があるか」「国内での取引か」「提供先は誰か」などの観点が大事です。

チェックリスト的に以下の視点を持つと良いでしょう:

- お金が動いていても「対価」ではない場合は対象外

- 日本国内で完結するか?

- 相手が個人か法人か、居住者か非居住者か

- 使われる目的(事業か居住か)

実務では税理士や経理担当者の“勘所”が問われる場面です。

経験と知識の両方を磨いていきましょう。

まとめ

消費税の課税区分は、「課税・非課税・免税・対象外」の4つに分類され、それぞれに明確な定義と実務的なポイントがあります。

売上があるから課税、税がかからないから非課税、という単純な話ではありません。

「なぜその取引に消費税がかかるのか(またはかからないのか)」を理解することが、正確な申告や処理につながります。

迷ったときは、根拠に立ち返るのが一番の近道です。